![]()

教えて! 双眼鏡のカタログの読み方

双眼鏡の特徴

まず、カタログを見る前に双眼鏡の特徴を見てみましょう

| 見え方 | 倍率 | 倍率数値 | 実視界 | 大きさ | 重さ | お値段 | |

| 肉眼 | 正立像 | 固定 | 1倍 | 約45° | 手ぶら | 重さ感じる? | ロハ |

| 双眼鏡 | 正立像 | 基本固定 | 6〜12倍 | 4〜8° | そこそこ | そこそこ | そこそこ |

| 望遠鏡 | 倒立像 | 変倍 | 20〜200倍以上 | 3〜0.5°以下 | 大きい | 重い | お高い |

双眼鏡の見え方は肉眼で見るのと同じく正立像です これが望遠鏡だと一般的には逆さまに見える倒立像です 望遠鏡は少しでも抜けの良いクリアな像にするために、倒立像のままですが地上風景を見る事を前提に作ってある双眼鏡は中にプリズムを組み込みこれを普通に正立像に見えるようにしてあります

使い勝手は双眼鏡のほうが感覚的に使いやすいですが、見え具合はシンプルな構造の望遠鏡のほうが良い筈です

|

|

|

|

|

|

| 鏡像 | 正立像 | 倒立像 |

倍率は高くなるほど拡大されて見えますが、反面、実視界 見えている範囲が狭くなります これはズーム付きのカメラなんかで体験してみえると思います(1倍→3倍とかすると拡大されますが写る範囲は狭くなりますよね)

人間の眼は ぼぉ〜〜〜 となにげなく見ている場合ではなく写真を注視する時などは見える範囲が45°くらいと言われています これが双眼鏡や望遠鏡だと見える範囲がかなり限定されてしまいます 双眼鏡なら慣れた人だと飛行機や飛んでいる鳥とかを追えるのですが、望遠鏡は無理に近いかな?

ズーム付き双眼鏡もありますが基本的にズーム双眼鏡はイマイチなのが多いです その割りにズーム機能が付いているので高額になりますしね

その点、望遠鏡は変倍が基本です 双眼鏡で倍率を変えたいなら、もう一台 双眼鏡を買うしかありません

大きさと重さは、ほぼ比例してしまうのですが基本手持ちで使うことを前提にしている双眼鏡は当然持ち運びも楽です これなら公共交通機関でも持って行けるかな? 反して望遠鏡はかなりかさばります 私なんかは家に置く場所が無くて車に積みっぱなしです 車には望遠鏡の他は何も荷物積めれません・・・

望遠鏡は使うときの設置も大変です 手持ち双眼鏡のように「今日は寒いから庭先で3分だけ星を見よう」と言う様にはまいりません ちょっとした気合が入りますね

あと望遠鏡は赤道儀や経緯台に据え付けて使うので星を探す時に無理な体勢をしいられる事もシバシバなのですが、手持ち双眼鏡なら双眼鏡と共に手と首を動かすだけで済みます

天頂(頭の真上です)付近など見る方向が上すぎて首が痛いときは、銀マットでも敷いて寝転んで見ちゃえばイイんです

さて、一番皆さんが気になるお値段 双眼鏡は1万〜3万もすれば良い物が買えますが望遠鏡だと最低ラインでも5万円くらいはするかな〜? 私だったら10万円くらいのを薦めるかなぁ?

安い望遠鏡も在るには在るんですが 安い初心者向け望遠鏡と言うのは実は一番、使いにくい望遠鏡なんです

双眼鏡で5万円も出せば、ショーケースに入っているような かなり上質な物が買えちゃいます

双眼鏡の特徴が大体判って貰えたでしょうか? 双眼鏡には双眼鏡の、望遠鏡には望遠鏡の利点があるのです 当然、肉眼には肉眼の利点もあります(天の川を見たりとか流星を見たりとか〜)

![]()

では、本題の双眼鏡のカタログスペックの見方です

大抵の双眼鏡本体にはには 8.5×45 Field86.3°とか 8.5×45 6.3° とか刻印がしてあったり書いてあったりします

これは倍率8.5倍 対物レンズ口径45mm 実視界6.3° であることを意味します

対物レンズ有効径(たいぶつレンズゆうこうけい)

双眼鏡前部に付いているレンズの直径です 単位はmmです

双眼鏡も望遠鏡も対物レンズは大きいければ大きいほど集光力や解像度が良くなるので、大きい方が良いのですがレンズが大きくなると双眼鏡自体も大きく、重くなりますし価格も上がってしまいます

日常で使うには30mm〜40mmが小さくて便利ですが、星を見るなら40mm以上は欲しいところです また60mmを超えるような大きな双眼鏡もありますが手で持つには重過ぎる&大きすぎる場合が殆どですので手で持って使うのであれば30mm〜50mmくらいをお勧めします

対物レンズ:双眼鏡の前に付いているレンズです 対物レンズ有効径はこのレンズの大きさ

対物レンズは大きいければ大きいほど有利ですが反面重くなり値段も高価になります

↑の画像は左下から2.5cm 3cm 4cm 上段左から5cm 7cm

5cmを超えると重量も1kg超える物が殆どです 肩が凝っちゃいますね

倍率(ばいりつ)

双眼鏡の拡大率です 肉眼で見ている距離を双眼鏡で見たら1/倍率の距離近づいて見えると言う数値です

ここで初心者さんが良く勘違いされるのですが倍率と言うのは1mの物を8倍双眼鏡で見たら8mに見えるわけではなく、800m先にある物を8倍の双眼鏡で見たら肉眼で100m先から見たのと同等になると言うことです 身長が1mのお子さんを双眼鏡で見ても8mの巨人には見えませんよね?

星見にかぎらず手持ちで使用するなら倍率は7〜10倍くらいがお勧めです 先ほど特徴でも述べましたが倍率が高くなると見える実視界範囲が狭くなり何処を見ているのか判らなくなってしまいます

また、倍率が高いと手振れが顕著になりますので12倍以上の倍率の双眼鏡は三脚に固定して見るほうが良く見えます

実視界(じつしかい)

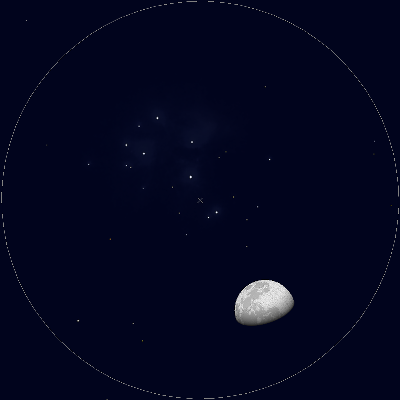

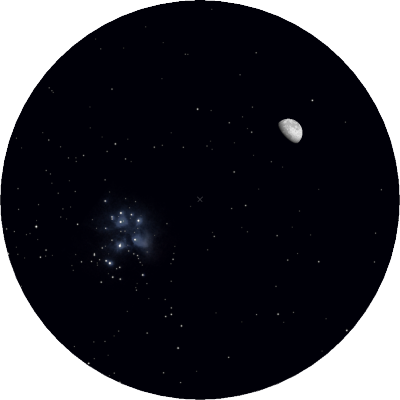

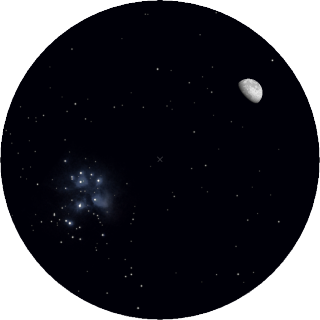

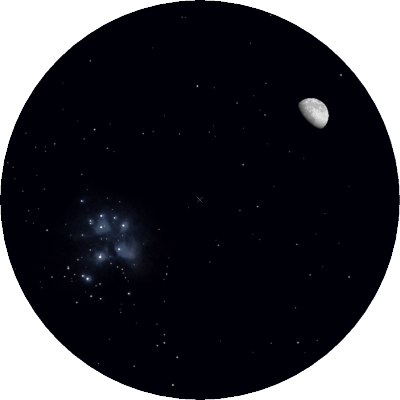

双眼鏡で見える範囲です 有名なオリオン座の三ツ星が大体3° はくちょう座のサドル(胸の星)とデネブ(尾の星)の間が約7°です

狭い視界の望遠鏡でははみ出しちゃって見えない天体を見えるのが双眼鏡での星見の最大のメリットですので、できれば5°以上は欲しいです

次に上記スペックと関係してくる項目を説明します

見掛視界(みかけしかい)

デジタルカメラで例えますと倍率はズームの拡大率で実視界は写っている範囲の角度 んで、見掛視界はデジカメの液晶画面の大きさです

単純な計算ですと 倍率×実視界=見掛視界です 8.5×45 6.3° の双眼鏡で例えますと見掛視界は8.5×6.3=53.55°です

倍率が高くなりますと実視界が狭くなると書きましたがメーカーはそれを少しでも改善しようとしていまして高倍率機のほうが低倍率機よりも見掛視界を広くとるように設計されている傾向にあります

見掛視界が65°を超えるものをワイド機(広視界双眼鏡)と呼んだりします

|

|

|

| 図1: 約8倍×実視界7.5°=見かけ視界60° | 図2: 約8倍×実視界6度=見かけ視界48度 | 図3: 約10倍×実視界6°=見かけ視界60° |

1000m先視界(せんめーとるさきしかい)

1km先の物を見たとき視野の端から端が何mになるかと言う数値です 無限遠を見る星見では余り関係ないかなぁ

ひとみ径(ひとみけい)

双眼鏡の視界の明るさの指針になる数値でカメラで言う絞りのような物です 単位はmmです 先にひとみ径の計算の仕方を述べます 対物レンズ有効系÷倍率=ひとみ径 です 8.5×45 6.3°を例えにしますと 45÷8.5=5.29mmです

人間の瞳孔は暗いところに完全に順応すると最大7mmくらいまで開くと言われています

これが7×50 の双眼鏡のように ひとみ径が7mmの双眼鏡になると人間の瞳孔と同じサイズのひとみ径なので最高の明るさが得られます 先ほどの ひとみ径が約5.3mmくらいだと光が絞られて少し薄暗く見えます 10×40mmの ひとみけい4.0mmだといっそう暗く見えるって感じ

一昔前までは天文で使う双眼鏡は ひとみ径7mmが良いと言われていましたが近年の日本では ひとみ径7mm機の性能を100%発揮できるような場面は少なく、かえって夜空のバックグラウンドも明るくなってしまい淡い天体が見えないと言う意見もあります

そして、人間 歳を取ると瞳孔自体が7mmも開かなくなっちゃうとか言う現実もあったりします・・・

普段、そんなに気になりませんが夕暮れ薄明が終わらない西のそらの木星を7×50と8×42で見たときに、7×50では確認できなかったガリレオ衛星が8×42では確認できた と言うのを体験したことがあります

まぁ、でも そんなギリギリの状況でみた物は とりあえず見えるってだけで見え方はショボイです

月夜なんかの場合だと ひとみ径4mmくらいのほうが見えやすい気がしますが、月が明るいときは素直に月を見ましょう

双眼鏡をある程度離して接眼レンズ部から覗くと明るい丸い窓のような物が見えると思います

この窓の直径が ひとみ径の大きさです この大きさが大きい物のほうが明るく見えます

余談ですが、このひとみ径が真円のほうが良い双眼鏡と言え周りも真っ黒に見える物の方が

迷光処理に優れていると言えるでしょう ↑の写真はひとみ径の周りに

余計な物が写り込んじゃってますねぇ・・・・(気にしないけど)

明るさ(あかるさ)

単純に ひとみ径を明るさに変えてあるだけです 計算式は ひとみ径の二乗です 対物レンズ有効径が大きかろうが小さかろうが ひとみ径が同じなら明るさの数値は一緒になっていると思います

ただ、明るさが同じでもレンズが3cmの物と5cmの物では見える微光星の数が変わります

ここまでが レンズの大きさ、倍率、視界に関する項目です

フォーカスタイプ(ふぉーかすたいぷ)

ピントを合わせる時に回すピントノブの形式ですが、真ん中にあるノブを回すと左右同時にピント調整が出来るCF(センターフォーカス/中央繰出し式)タイプと、右眼と左目 個別にピントを調整しなければならないIF(インディビジュアルフォーカス/単独繰出し式)の二種類があります

大型双眼鏡や軍用等のプロ仕様でなければ大抵CF方式です 星は常に無限遠ですのでIF式でもなんら不便は無いはずです

画像、左側のがCFタイプで中央のピントノブで左右両方のピントの調整をします

画像、右側のがIFタイプ 左右別々にピントを合わせます 面倒ですが

星は無限遠にあるので自分一人で使うなら全く支障はありません

アイレリーフ(あいれりーふ)

双眼鏡を使う時に適正な接眼レンズと眼の距離です 単位はmmです この数値より眼を離して見ると双眼鏡で見える筈の範囲がケラれる(周辺が見えなくなる現象)ので、特に眼鏡を掛けているひとはアイレリーフが最低15mm以上在るハイアイレリーフ機を選ぶ必要があります(ハイアイポイント機とか書いてある場合もあります)

逆に長大なアイレリーフ機で眼を近ずけすぎると視界全体が真っ暗になるブラックアウトと言う現象が起こる場合もありますので、眼鏡を掛けてない人は接眼見口を繰り出すとかして適正な位置で見やすい状態にしましょう

眼鏡を掛けてない人でも長いアイレリーフは覗きやすいですい、あまりにアイレリーフが短いと眼を接眼レンズ すれすれまで近づけるので睫毛でレンズが汚れたりするアクシデントの元になります

眼鏡を掛けている私は、できれば17mm以上の物のほうが見やすいです

|

|

|

| アイレリーフ:双眼鏡の接眼レンズと覗き込む時の眼の適正な距離です 眼鏡を掛けている人は当然双眼鏡と眼の間に眼鏡が入りますので 眼鏡を掛けて双眼鏡を覗いたときに眼鏡と双眼鏡が接触しない長さの アイレリーフが必要になります |

通常の視野 双眼鏡スペックにある実視界一杯まで見えます 視界の一番外側にはクッキリと視野環が見えます |

アイレリーフが足りなく視界がケラれている状態 短いアイレリーフ機を眼鏡を掛けて覗くとこうなります 適正なアイポイントより離れて見るため視野環の淵が見えず ぼんやりとしていて、しかも見ている範囲も狭くなります 広い実視界がある機種を選んでもアイレリーフが足りて ないと本来の性能を発揮できません |

プリズム形式(ぷりずむけいしき)

双眼鏡には対物レンズと接眼レンズの位置がクランク状になっている、いわゆるいかにも双眼鏡って形の物と、対物レンズと接眼レンズが一直線になっていてスマートなタイプの双眼鏡があります 前者はポロ型、後者はダハ型といい ポロ型でも小型機などに採用されている逆ポロ型もあります(対物レンズが中央にあって接眼レンズのほうが外側にあるの)

ダハ方プリズム方式はコンパクトなのですがプリズムを作るのに精度が要求されるので高価になる傾向にあり、同じメーカー 同じ値段ならポロ型のほうが見え方が良いと言われています

現在はプリズムの制作精度もあがってきているので、私は余り気にしていません

|

| 画像左:逆ポロタイプ 対物レンズと接眼レンズがクランク状に配置されています 中でも小型の物は対物レンズよりも接眼レンズの ほうが外側に配置されている逆ポロタイプが多いです(画像は対物2.5cm) 画像中央:ポロタイプ 対物レンズと接眼レンズがクランク状に配置されています 対物レンズが大きくても製造可能な構造なので 双眼望遠鏡でも使われています(画像は対物3cm) 画像右:ダハタイプ 対物レンズと接眼レンズが直線状に配置されているタイプです 対物と接眼が直線状なのでコンパクトに 出来ますが眼幅の問題で対物レンズが6cm以上だと造りにくいです(画像は対物3cm) |

プリズム材質(ぷりずむざいしつ)

双眼鏡は倒立視を正立視に修正するプリズムが中に組み込まれているのですが、そのプリズムの材質です 廉価モデルとかはBK7 普及機はBaK4 高級機SK15とか使ってるらしいです BaK4以上なら問題無いと思います

レンズ材質(れんずざいしつ)

高級機の中には色収差を抑える超低分散ガラスを使用したEDレンズ機もありますが、私もそんな高級機は持ってません

コーティング(こーてぃんぐ)

対物レンズや接眼レンズに使用されているコートの種類です 1万円以上の双眼鏡ならそんなに酷いコートは無いと思います

メーカーによっていろいろなコートの名称が書かれてますがマルチコートと書いてあっても全部のレンズにコートしてなかったりする場合もあるようです(”対物マルチコート”とか書いてあると対物レンズにしか、そのコート使用してないのかも・・・)

これも実機を蛍光灯とかに照らしてみて対物レンズと接眼レンズの反射具合を見るくらいしか出来ないですかね(余りギラギラしているようなレンズだと止めておいたほうが無難かも)

ちなみに、表面からみていかにもマッカッかな派手なコートで双眼鏡を見てみると視界が青く見えるとか言うのは買わないほうがイイです

|

|

至近距離(しきんきょり)

一番近い物を見たときに、どの距離までピントが合うかの数値です 単位はm この距離が2m以下だと花見や博物館等でも使えるので便利ですが無限遠の星を見るときにはまったく重要ではないです

左右の対物レンズ間が開いてしまうポロ型は至近距離が長くなってしまう傾向にあります

眼幅(がんはば・めはば)

自分の左右の目の距離です 単位はmm 人はこの眼幅が当然マチマチで子供なら狭いですし顔の大きな人?だと眼幅が広いと思います この数値以内に自分の眼幅が入っていると問題無いのですが、数値より外れていると左右の視野が一つにならない恐れがあります

これは買う前にお店で確認したいところですね

サイズ&重さ(さいず&おもさ)

まぁ、これは説明いりませんね 重さが1Kgを超えちゃうと長時間、双眼鏡を使っていると手が疲れたり肩が凝っちゃうかも

サイズはポロ型よりダハ型のほうがスマートでコンパクトな傾向にあります

三脚取付(さんきゃくとりつけ)

ビノホルダーを取り付けるネジが在るか無いかです ネジ式でなくセンターシャフトを挟み込むタイプのもあります

|

|

|

|

| 前面ネジ穴タイプ | センターシャフト挟み込みタイプ |

防水(ぼうすい)

星見で使うなら防水のほうが断然良いです 季節にもよりますが機材とか双眼鏡が夜露でベトベトになることもあります

![]()

![]()